卒業生の肖像 04 大辻清司、細江英公、立木義浩

戦後の写真界を彩った3人の写真家

公開日:2022/11/7

1923(大正12)年の小西寫眞専門学校の創立から、100年にわたって輩出された本学の卒業生たちは、それぞれの時代で活躍し、社会に貢献してきた。

とりわけ写真の道に進んだ卒業生たちの中には、渡辺義雄(第10話参照)、田沼武能(第16話参照)、そして細江英公(ほそええいこう、1933- )という、文化功労者として顕彰を受けた3人(田沼は後に文化勲章受章)をはじめとして、それぞれの時代を象徴する写真家が数多くいる。

本稿では、戦後の日本の写真界を彩った本学出身の3人の写真家を紹介していこう。

戦後の前衛美術運動の中で躍動した大辻清司

本学20期生の大辻清司(おおつじきよじ、1923-2001)は、戦後、多くの美術家や音楽家と交流しながら試みた実験的な写真作品や、写真とデザインの融合を推し進めた活動などで知られる写真家である。東京造形大学、筑波大学、九州産業大学で教授を歴任し、教育者として多くの優れた写真表現者を輩出したことでも知られる。

大辻は1923(大正12)年に東京府城東区(現在の東京都江東区)で生まれた。小学校の修学旅行で叔父からカメラを借りたことをきっかけに写真を撮るようになり、中学時代に写真雑誌『フォトタイムス』(第10話参照)のバックナンバーをまとめて入手したことから、最新の海外の前衛的な写真の動向や、美術評論家で詩人の瀧口修造(たきぐちしゅうぞう、1903-1979)*1の評論などに触れ、強く写真に惹かれるようになった。

1942(昭和17)年、一浪した後、当時は東京写真専門学校という名称であった本学の写真芸術科へ入学する。進学にあたって、写真を学びたいという希望を打ち明けた大辻に対して父親は「おまえは写真館でもやるつもりなのか」と尋ねたそうだが、ただ好きだったからという理由で写真を学ぶことにしたと、後に大辻は語っている。

本学入学後は、撮影実習やセンシトメトリーといった写真の専門科目のほか、後の前衛的な表現の礎となるような美術や造形の授業も受けている。

.png)

1942〜1943(昭和17〜18)年頃

戦時下の1943(昭和18)年12月、文科系学生の徴兵猶予措置が廃止され(第11話参照)、成人に達していた大辻は陸軍に招集された。千葉県柏の航空教育隊に入隊した後、見習い士官として国内各地を転々とした後、1945(昭和20)年からは福生の航空整備学校で少年兵への航空整備の教育などを担当し、終戦を迎えて除隊した(本学は終戦後に1944年9月付けで卒業認定となっている)。

終戦直後の大辻は、写真スタジオに勤務した後、美術家の斎藤義重(さいとうよししげ、1904–2001)の誘いで、斎藤が当時勤務していた雑誌『家庭文化』の編集部で編集と写真撮影の仕事に携わった。1947(昭和22)年には新宿駅南口近くに、間口二間、奥行四間の小さな写真スタジオを開業したが全く繁盛せず、半年も経たないうちに撮影機材などを売り払ってしまい、一時はスタジオに製麺機を運び込んでうどん製造などで窮地をしのいでいたようだ。

1949(昭和24)年3月には、上野の東京都美術館で開催された美術文化協会の「第9回 美術文化展」に作品を出品し、美術文化協会に新設された写真部の会員となり、この頃から、オブジェなどを用いた前衛的な写真表現に取り組むようになった。同年6月、東京写真専門学校の同窓生たちとガリ版刷りの写真同人誌『ほとがらひい』を創刊し(非売品、1951年1月3号まで刊行)、写真に関する論考を執筆するようになっている。

東京工芸大学 写大ギャラリー所蔵

1953(昭和28)年、瀧口修造を指導者とした、大辻と同世代の北代省三(きただいしょうぞう、1921-2001)、福島秀子(ふくしまひでこ、1927-1997)、駒井哲郎(こまいてつろう、1920 - 1976)、山口勝弘(やまぐちかつひろ、1928-2018)らの美術家や、武満徹(たけみつとおる、1930-1996)、湯浅譲二(ゆあさじょうじ、1929- )などの音楽家らによる前衛芸術グループ「実験工房」のメンバーとなり、ジャンルの壁を越えた総合的な芸術表現に取り組むようになる。

また同年に、デザイナーの伊藤幸作(いとうこうさく、1918-1980)や浜田浜雄(はまだはまお、1915-1994)、写真家の樋口忠男(ひぐちただお、1916-1992)、土方健一(ひじかたけんいち、後に健介に改名、1922-2015 )らと「グラフィック集団」を結成し、写真とデザインの新しい融合を目指し、戦後日本の商業美術の文脈に「グラフィック・デザイン」という概念を浸透させる活動にも加わった。

東京工芸大学 写大ギャラリー所蔵

左から、大辻清司、山口勝弘、斎藤義重、浜田浜雄、瀧口修造、北代省三、福島秀子

「実験工房」の4人と瀧口、浜田が、千葉県浦安にあった斎藤のスタジオを

訪問した際に撮影された写真

斎藤は戦後の一時期(1947〜1949年)大辻の写真スタジオに居候していた

「実験工房」や「グラフィック集団」での活動をきっかけに、1960年代以降、大辻は、美術、デザイン、映像、音楽、建築など、同時代の様々な表現者と密接に関わり合いながら、多様で実験的な写真表現に取り組んでいった。一方で1975(昭和50)年に写真雑誌『アサヒカメラ』に通年で連載された「大辻清司実験室」や、1989(平成元)年にまとめられた『写真ノート』(美術出版社)など、写真の特性を巡る深い思索を綴った著述を数多く残している。

1958(昭和33)年、桑沢デザイン研究所(1975年まで)で写真の教鞭を執るようになった大辻は、東京綜合写真専門学校(1960年から1970年まで)、武蔵野美術大学(1961年から1967年まで)などでも講師を務め、1967(昭和42)年には東京造形大学に助教授として着任する(1972年から1976年まで教授)。その後、筑波大学(1976年から1987年まで、その後は名誉教授)、九州産業大学(1987年から1996年まで)で、教授として長く写真教育に携わり、多くの後進を指導した。

大辻の薫陶を受けた教え子の中には、高梨豊(たかなしゆたか、1935- )、山田脩二(やまだしゅうじ、1939- )、牛腸茂雄(ごちょうしげお、1946-1983)、潮田登久子(うしおだとくこ、1940 - )、島尾伸三(しまおしんぞう、1948- )、畠山直哉(はたけやまなおや、1958- )など、優れた写真家が多くいる。

教育者、批評家としての業績が高く評価される大辻だったが、1999(平成11)年には東京国立近代美術館にて大規模な回顧展「大辻清司写真実験室」展が開催され、同年には本学写大ギャラリーにおいても個展「大辻清司・静かなまなざし」が開催されるなど、1990年代からは表現者としての仕事が再評価されている。

(1999年4月8日〜5月28日)

中央に大辻清司、右は写大ギャラリー運営委員長(当時)の細江英公、

左は写真家の高梨豊(桑沢デザイン研究所時代の大辻の教え子)

世界を舞台に活躍する細江英公

本学29期生の細江英公(ほそええいこう1933- )が、戦後の日本の写真界へ果たした役割の大きさは計り知れない。1960年代より、肉体をモチーフとした耽美な写真作品の数々で世界的に知られる写真家となった細江は、一方で欧米の美術館やギャラリーなどでのアートとしての写真文化の在り方を日本に普及させる啓蒙活動を展開した。また、ワークショップを実施したり本学で長く教授を務めたりするなど写真教育にも携わり、後進の育成にも尽力した。

細江は1933(昭和8)年に母の実家があった山形県米沢市に生まれた。生後すぐに父が仕事をしていた東京に移り、以後は東京で育っている。本名は敏廣(としひろ)といい、終戦後の1947(昭和22)年頃、新しい時代に合った新しい名前をつけるよう従兄弟に勧められ、自ら「英公」と名乗るようになった。3人兄弟の次男であったが、兄は太平洋戦争中に戦死しており、弟の勲(いさお、1942-2015)は戦後インダストリアル・デザイナーとしてイタリアのミラノで活躍し、ミラノ工科大学(Politecnico di Milano)で教授を務めている。

父の米次郎は、細江が7才の頃から東京都葛飾区の四つ木白髭神社で管理の仕事をしていたが、終戦後には神社の仕事の傍ら、七五三の撮影や学校の卒業写真など、写真の仕事を始めた。その影響もあり、細江自身も写真を撮るようになり、通っていた東京都立隅田川高等学校では、写真部と英語部に所属しながら、地元の写真クラブ「ブリリアントクラブ」にも所属し、写真家の田村栄(本学2期生、第10話参照)の指導を受けていた。

細江が18才だった1951(昭和26)年、英語の勉強のために通っていた練馬区の米軍家族宿舎「グランドハイツ」で撮影した子どもの写真「ポーディちゃん」が、富士写真フイルム(現在の富士フイルム)主催の「富士フォトコンテスト」(学生の部)で最高賞を受賞する。これをきっかけとして本格的に写真家を志すようになった細江は、田村栄などの勧めもあり、翌年1952(昭和27)年に当時は東京写真短期大学であった本学の写真技術科に入学する。

学生時代の細江は、授業の課題で撮影した作品が写真雑誌『写真サロン』11月号(玄光社)のコンテストで特選となり、その作品に注目した若手美術評論家の福島辰夫(ふくしまたつお、1928-2017)*2と交流を持つようになる。1年生の秋頃から、福島の紹介で知り合った前衛美術家の瑛九(えいきゅう、1911-1960)*3の浦和にあった家に出入りするようになり、瑛九が中心となって結成した「デモクラート美術家協会」の活動にも加わるようになった。

写真雑誌『写真サロン』11月号では、子どものみトリミングし「子供」のタイトルで発表

福島辰夫はこの作品を見て『写真サロン』編集部を通して細江に連絡をとる

「デモクラート美術家協会」(1951年から1957年まで活動)は、既存の美術団体や権威主義に挑む、自由と独立の精神を尊重する若い芸術家たちの集団であり、東京・大阪を中心に展覧会を開催したり機関誌を刊行するなど活発な活動を展開していた。細江は本学在学中から同協会の主催する「デモクラート美術展」に参加し、その精神を受け継ぐようになる。

1954(昭和29)年に本学を卒業した細江は、すぐにフリーランスの写真家として活動を開始し、写真雑誌や女性雑誌などで撮影の仕事をするようになる。1956(昭和31)年5月には、銀座の小西六フォトギャラリー(現在のコニカミノルタが運営していた展示場)で初めての個展「東京のアメリカ娘」を開催した。

1957(昭和32)年5月、同じく小西六フォトギャラリーで開催されたグループ展「10人の眼(第一回)」に参加する。この展覧会は福島辰夫が企画したもので、新時代の写真表現を主張する画期的な展覧会であった。

この展覧会の参加メンバーだった川田喜久治(かわだきくじ、1933- )、佐藤明(さとうあきら、1930-2002)、丹野章(たんのあきら、1925-2015)、東松照明(とうまつしょうめい、1930-2012)、奈良原一高(ならはらいっこう、1931-2020)ら、同時期に頭角を現してきた若手写真家とともに、1959(昭和34)年7月、写真エージェンシー「VIVO」(ヴィヴォ、エスペラント語で「生命」を意味する)を設立する。「VIVO」は、写真家が個人としてではなく、会社として自分たちをマネジメントする当時としては画期的な組織であった。コカ・コーラの日本で初めてのキャンペーン写真を受注するなど、1961(昭和36)年7月に解散するまで、会社としても6人のメンバーそれぞれとしても多彩な活動をしていた*4。

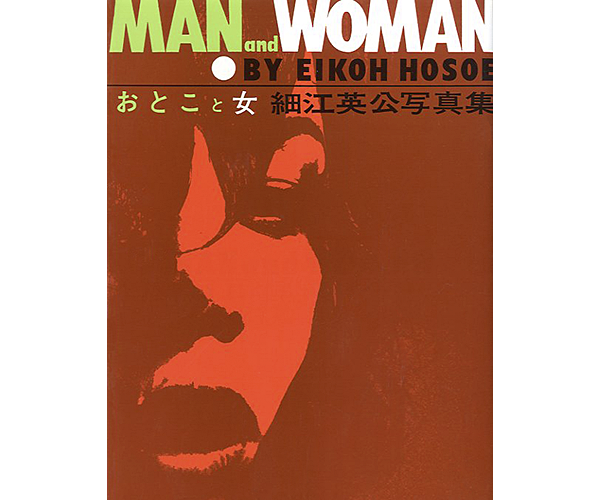

1961(昭和36)年9月、舞踏家の土方巽(ひじかたたつみ、1928-1986)とその仲間たちをモデルに、男と女の性と肉体をテーマにした写真集『おとこと女』(カメラアート社)が刊行される。この写真集は、前年に小西六フォトギャラリーで開催された細江の二回目の個展で発表された作品や、その後に撮影された作品をまとめたもので、海外でも発売され、細江の名を海外に知らしめるきっかけとなった。

東京工芸大学中野図書館蔵

同年、「おとこと女」を見て細江に興味を持った小説家の三島由紀夫(みしまゆきお、1925-1970)から、新しい評論集『美の襲撃』(講談社)のための肖像写真と装丁を依頼される。三島と交流を深めた細江は、1963(昭和38)年に三島を被写体とした写真集『薔薇刑』(集英社)を刊行し、同書により日本写真批評家協会作家賞を受賞する。三島の肉体をモチーフとして、耽美でバロック的な新しい写真表現を構築した「薔薇刑」は国際的な反響を呼び、同年には米ニューヨーク州ロチェスターにあるジョージ・イーストマン・ハウス国際写真美術館(現在のGeorge Eastman Museum、第5話参照)で開催された「現代の写真’63(Contemporary Photography’63)」に招待出品されている。

東京工芸大学 写大ギャラリー所蔵

映像の分野では、1960(昭和35)年に自ら制作・脚本・監督を務め「へそと原爆」という実験映画を撮っている。1964(昭和39)年には、映画「東京オリンピック」において、市川崑(いちかわこん、1915-2008)総監督の下で、柔道と近代五種の二種目の部分監督を務めた。

1969(昭和44)年、細江の生地であり戦時中は疎開先でもあった東北を舞台に、同じく東北を生地とする土方巽を被写体として、日本の原風景と自らの記憶を映像化した写真集『鎌鼬』(現代思潮社)を刊行し、この写真集で翌年に芸術選奨文部大臣賞を受賞し、写真家としての評価を決定的なものとする。

東京工芸大学 写大ギャラリー所蔵

以降も細江は、『抱擁』(写真評論社、1971年)、『ガウディの宇宙』(集英社、1984年)、『[妖精物語]ルナ・ロッサ』(新潮社、2000年)、『胡蝶の夢 舞踏家・大野一雄』(青幻舎、2006年)、『死の灰』(窓社、2007年)など多くの写真集を発表し、話題を集めた。自伝三部作といわれる『ざっくばらんに話そう・私の写真観』『なんでもやってみよう・私の写真史』(いずれも窓社、2005年)、『球体写真二元論・私の写真哲学』(窓社、2006年)などの著書も執筆している。

1956(昭和31)年の小西六フォトギャラリーでの初個展以降、細江は数多くの写真展で作品を発表し、特に1960年代以降は、欧米の美術館やギャラリーでの個展開催やグループ展への招待も多く、その活動は国際的なものになっていった。そして、欧米の美術館やギャラリーにおけるアートとしての写真を巡る新たな動向を実体験として知ったことから、写真家の活躍の場が、報道や広告など印刷物を主としていた日本の写真界に、アートとしての写真の可能性を啓蒙する活動に力を入れるようになる。

その活動が、本学において写真作品を教育に資するために展示・収集する常設施設として、1975(昭和50)年に開設された「写大ギャラリー」や、日本における写真美術館の設立に結実していくことは、次稿(第18話「写大ギャラリーの開設」)に譲るとして、本稿では写真教育者としての細江英公について触れておく。

1975(昭和50)年7月4日

中央は写真家のレス・クリムス(Les Krims, 1942- )

1970年代に入って細江の欧米での知名度が高まっていたことから、特に米国から講演やワークショップへの招聘を受けるようになる。1973(昭和48)年、写真家のアレン・ダットン(Allen A. Dutton, 1922-2017)から、5月に米アリゾナ州のフェニックス・カレッジ(Phoenix College)で10日間のワークショップで教えてほしいという要請があった。また、米ニューヨークの国際写真センター(International Center of Photography)のディレクターだったコーネル・キャパ(Cornell Capa, 1918-2008)からも米シカゴのコロンビア・カレッジ(Columbia College Chicago)で6月に3日間のワークショップと講義をしてほしいと要請を受ける。以降、細江は毎年のように海外での講演やワークショップに赴くようになる。

撮影:Sam Kimura

この時に撮影した作品が、後に発表される『[妖精物語]ルナ・ロッサ』

(新潮社、2000年)の原点となる。

一方で細江は、1974(昭和49)年より、以前に細江の助手をしていた写真家の森山大道(もりやまだいどう、1938- )の誘いで、荒木経惟(あらきのぶよし、1940- )、東松照明、深瀬昌久(ふかせまさひさ、1934-2012)、横須賀功光(よこすかのりあき、1937-2003)ら気鋭の写真家による自由な形式の写真学校「WORKSHOP写真学校」に参加し、若手写真家の育成に携わるようになる。この写真学校は展覧会開催や季刊誌『WORKSHOP』の発行(1号〜8号まで)など、1976(昭和51)年まで活発な活動を続け、倉田精二(くらたせいじ、1945-2020)、石川真生(いしかわまお、1953- )、北島敬三(1954- )など個性豊かな写真家を輩出した。

東京工芸大学中野図書館蔵

表紙の写真は細江英公「シモン・私風景」より

1975(昭和50)年4月、母校であり当時は東京写真大学短期学部という名称であった本学に教授として迎えられる。以降、細江は東京工芸大学芸術学部、大学院芸術学研究科の設置とともに教授を歴任し、2003(平成15)年3月に定年で退職(現在は名誉教授)するまで長きにわたって本学で教鞭を執った。

本学在職中の細江は、写大ギャラリー運営委員長を務め、数々の展覧会企画や写真作品コレクションの拡充に尽力したが、1979(昭和54)年には、学生の新しい写真表現への挑戦を奨励することを目的として、本学在学生と卒業生(卒業後10年以内)を対象とした写真コンテスト「フォックス・タルボット賞」を創設した(第10話参照)。

1995(平成7)年に初代館長として就任した写真専門美術館「清里フォトアートミュージアム」でも、同年より公募展「ヤング・ポートフォリオ」を開始し、35才以下の優れた写真家の作品を美術館として購入してパーマネント・コレクションにするなど、常に若手写真家を支援し育成する取り組みを続けている。

写真家としての国際的な評価だけでなく、広く写真文化の発展や写真教育に貢献してきたことが認められ、2003(平成15)年には英国王立写真協会(The Royal Photographic Society)の150周年記念式典で「生涯にわたり写真芸術に多大な貢献をした写真家」として特別勲章が授与される。

そして2010(平成22)年、写真家として4人目の文化功労者に顕彰され、2017(平成29)年秋には旭日重光章を受章した。

翌2018(平成30)年1月、本学の名誉教授であるとともに学校法人東京工芸大学評議員でもある細江の旭日重光章受章の栄誉を祝して、立ち上げに尽力した写大ギャラリーで写真展「人間写真家 細江英公」(1月22日〜3月23日)を催した。

2018(平成30)年1月22日(中野キャンパスB Cafeにて)

当日は関東地方の記録的な大雪のため交通機関に影響があったが、

多くの人々が駆けつけた(右奥はミサ子夫人)

メディアの寵児となった立木義浩

本学33期生の立木義浩(たつきよしひろ、1937- )は、1960年代から広告や出版、雑誌などでの写真の仕事のみならず、テレビへの出演などマスメディア全般で活躍するスター写真家として広くその名を知られる存在である。

立木は、1937(昭和12)年に徳島県徳島市で三人兄弟の次男として生まれた。生家は1883(明治16)年創業の名門として知られた「立木写真館」で、写真館の三代目当主であった父の立木真六郎(たつきしんろくろう、旧姓:成澤、1899-1971)は本学の2期生であった。母の香都子(かつこ、1915-1986)は、男性中心だった営業写真の世界で活躍するバイタリティーにあふれる明るいキャラクターが注目され、NHK朝の連続テレビ小説「なっちゃんの写真館」(1980年)のモデルとなり、その半生が描かれた。

父・真六郎の長兄である成澤玲川(なるさわれいせん、1877-1962)は、朝日新聞社で活躍した日本最初期の報道写真家として知られ、日本初のグラフ誌『アサヒグラフ』や写真専門誌『アサヒカメラ』の創刊にも携わった人物であり、立木は写真との関わりが深い家系の出身であった。

(着席:弟の三郎、左:香都子、中央上:兄の利治、右:真六郎)

『立木写真館百年史』立木写真館、1984年より、撮影:伊藤洋一郎

1956(昭和31)年、立木は東京写真短期大学という名称であった本学の写真技術科に入学する。学生時代にはよく新宿のジャズ喫茶に入り浸っていたようだが、2年生だった1957(昭和32)年7月には、東京・銀座にあった富士フォトサロン(現在の富士フイルムが運営していた展示場)で企画された写真展「一家でみんなの写真館(立木真六郎家)」に家族とともに作品を出品している。

1958(昭和33)年、本学を卒業した立木は、やはり本学出身で実家の写真館を継いだ兄の利治(としはる、1934-1993)と同級生(29期)であった細江英公の紹介で、アートディレクターの堀内誠一(ほりうちせいいち、1932-1987)*5と知り合い、堀内が前年に設立した広告制作会社「アド・センター」に入社する。ここで立木は多くの新進気鋭のデザイナーや写真家と交流しながら、雑誌、広告、ファッションなどを舞台に、瞬く間に写真家として頭角を現す。

1965(昭和40)年、若手写真家の作品を大胆に掲載して話題となる写真雑誌『カメラ毎日*6』4月号の巻頭ページに、作品「舌出し天使」を掲載する。一人の女性をモデルにドキュメンタリーとフィクションの要素を組み合わせながら時代の空気を捉えた作品「舌出し天使」は、56ページという異例のボリュームに加えて、写真の構成を和田誠(わだまこと、1936-2019)、詩を寺山修司(てらやましゅうじ、1935-1983)、解説は草森紳一(くさもりしんいち、1938- 2008)というそうそうたるメンバーによる特集として大きな話題となった。立木はこの作品などにより、翌1966(昭和41)年に日本写真批評家協会新人賞を受賞する。

東京工芸大学 写大ギャラリー所蔵

1969(昭和44)年、アド・センターを辞してフリーランスに転向以降は、俳優、芸能人、文化人、政治家など多くの著名人のポートレート撮影で知られるようになる。特に女優の撮影やヌード作品では数多くの話題作を生み出し、1970(昭和45)年に日本橋高島屋から全国各都市を巡回した写真展「イヴたち」は、100万人の観客を動員している。

東京工芸大学 写大ギャラリー所蔵

『立木義浩写真帖<イヴたち>』サンケイ新聞社出版局、

1970(昭和45)年の表紙に使用された写真

東京工芸大学 写大ギャラリー所蔵

ストロボ全盛の時代にテレビ画面の映像を映すため、

タングステン照明を使用して撮影した

東京工芸大学 写大ギャラリー所蔵

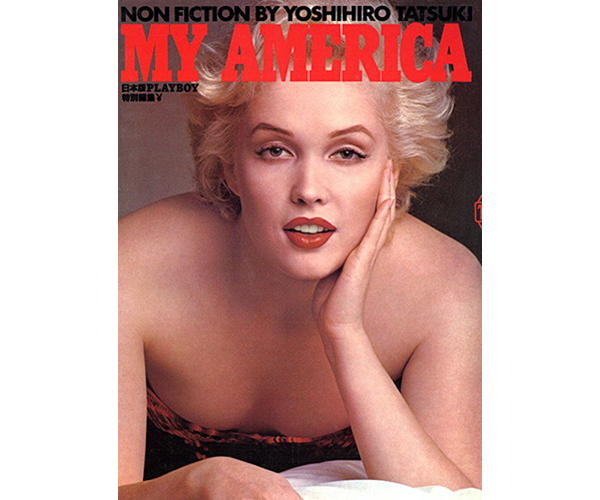

1980(昭和55)年に出版された『MY AMERICA』(集英社、1980年)の頃から、撮影対象や表現の幅をさらに広げ、世界中のスナップ写真や、人々の家族写真、日本の伝統文化や文化財など、多彩な活動で圧倒的な存在感を持つ写真家となった。

東京工芸大学中野図書館蔵

2年間にわたって全米各地を旅し、社会の深層部や時代を象徴する

風俗を捉えたルポルタージュ写真集

写真家として第一線で活躍し続ける立木は、本学では「フォックス・タルボット賞」(第10話参照)の審査員を1979(昭和54)年の第1回から務め、また1994(平成6)年に始まった「全国高等学校写真選手権大会」(通称:写真甲子園)でも、第一回大会から審査委員長を務めるなど、若い世代への写真文化の普及にも長年にわたって尽力している。

左から小林紀晴(本学63期生)、中谷吉隆(32期生)、田沼武能(24期生)、

細江英公、立木義浩

それぞれの時代を切り拓いた卒業生たち

本学20期生の大辻清司、29期生の細江英公、33期生の立木義浩という3人の卒業生が、写真家として本格的に始動した時代は1940年代、50年代、60年代と異なるが、戦後の写真やメディアを取り巻く環境が急速に変化していく中で、それぞれが時代の潮流を鋭く捉え、写真表現の新たな地平を切り拓いてきたのである。

このように写真の教育と研究を原点とする本学の卒業生の足跡をたどることは、写真というメディアの可能性をあらためて考える機会となるだけでなく、日本の視覚文化の発展に本学が果たした役割を読み解くことにもなるだろう。(文中敬称略)

註:

*1 瀧口修造

1903(明治36)年、富山県生まれ。慶応義塾大学文学部英文科在学中より詩作を始める。1930(昭和5)年、フランスの詩人アンドレ・ブルトン(André Breton, 1896-1966)の『超現実主義と絵画』(Le surréalisme et la peinture)を翻訳。1931年(昭和6)に同大卒業後、シュルレアリスムや前衛芸術運動を推進しながら、写真雑誌『フォトタイムス』などに前衛写真に関する評論も執筆。1941(昭和16)年に政府の前衛美術弾圧のため検挙され8カ月間拘留される。戦後、1951(昭和26)年に結成された前衛芸術グループ「実験工房」の名付け親となり、指導的な役割を果たした。同年に結成された「グラフィック集団」でも顧問を務める。1960(昭和35)年、デッサンやデカルコマニー、焼け焦がしと水彩によるバーント・ドローイングなどの作品を制作し、東京・京橋の南天子画廊で初めての個展を開催。晩年まで数多くの詩集、シュルレアリスムや写真に関する評論集などを発表し続けた。

*2 福島辰夫

1928(昭和3)年、東京都生まれ。東京大学文学部美学美術史学科在学中に、洋画家の岡鹿之助(おかしかのすけ、1898 - 1978)に勧められて美術評論を執筆するようになる。1952(昭和27)年に同大学を卒業し「デモクラート美術家協会」に加わる。1957(昭和32)年、写真展「10人の眼」を企画する。第1回の同展の出品作家は、後に「VIVO」を結成する川田喜久治、佐藤明、丹野章、東松照明、奈良原一高、細江英公ら6人に加え、石元泰博(いしもとやすひろ、1921-2012)、川原舜(かわはらしゅん、1927-2015)、常盤とよ子(ときわとよこ、1928-019)、中村正也(なかむらまさや、1926年-2001)の10人であった。「10人の眼」展は1959(昭和34)年7月の第3回まで開催され、同年の「VIVO」結成にあたって福島はオーガナイザーを務めた。細江の最初の写真集『おとこと女』(カメラアート社、1961年)では解説を執筆し、以降も細江の写真集などに論考を寄せている。1965(昭和40)年頃から全国学生写真連盟の顧問となり、学生たちの撮影会や展覧会などで指導にあたった。最晩年には全3巻の『福島辰夫写真評論集』(窓社、2011~2012年)が刊行されている。

*3 瑛九

1911(明治44)年、宮崎県宮崎市生まれ。本名は杉田秀夫(すぎたひでお)。1925(大正14)年に旧制の宮崎県立宮崎中学校(現在の宮崎県立宮崎大宮高等学校)を中退して上京。日本美術学校に入学し、油絵を始める。1930(昭和5)年にオリエンタル写真学校に入学し、写真の印画紙に物などを直接置いて感光させるフォトグラムを研究する。1936(昭和11)年、「瑛九」の名でフォトグラムによる作品集『眠りの理由』(限定40部)を刊行。瑛九のフォトグラムは、デッサンに基づいた型紙を用いることから「フォト・デッサン」と称した。1937(昭和32)年に「自由美術家協会」の設立メンバーになるが1951(昭和26)年に脱会。同年に大阪で「デモクラート美術家協会」を結成する(1957年に解散)。1951(昭和26)年に埼玉県浦和市に転居し、一時期は銅版画と石版画の制作に専念したが、晩年は点描による抽象画に移行する。戦後の日本美術史において前衛美術の先駆者として確かな足跡を残した。

*4 写真エージェンシー「VIVO」

東京・築地に事務所兼スタジオと暗室を持ち、共同で助手を雇い、中堅広告代理店から人材をヘッドハンティングして経営を任せていた。6人のメンバーそれぞれが広告や雑誌、ファッション写真などで活躍し、経営は順調であったが、個々の自主的な制作を尊重するため解散することになった。1961(昭和36)年7月、解散式は「葬式」と称して、東京赤坂の草月会館で写真関係者約100人を招いて催された。メンバーはスモークの中を白装束で登場して無言で一人ずつ棺に入り、復活するという演出であった。

*5 堀内誠一

1932(昭和7)年、東京府向島(現在の墨田区)生まれ。日本大学第一商業学校(現在の日本大学第一高等学校)を中退し、1947(昭和22)年に14歳で伊勢丹百貨店に入社し宣伝課でグラフィック・デザイナーとして活動を始める。1948(昭和23)年に現代美術会展激励賞を受賞。1955(昭和30)年に広告制作会社アド・センターを設立(1972年に解散)。1957(昭和32)年には福島辰夫が企画した「10人の眼」展の案内状をデザインしている。1970年代には平凡出版(現在のマガジンハウス)の雑誌『an・an』『POPEYE』『BRUTUS』『Olive』などのロゴやエディトリアル・デザインを手がける。絵本作家としても知られ、1987(昭和62)年、54才の若さで亡くなるまで、生涯にわたって60冊を超える絵本を世に出した。

*6 カメラ・写真雑誌『カメラ毎日』

毎日新聞社が1954(昭和29)年6月に創刊した月刊写真雑誌。1960年代より山岸章二(やまぎししょうじ、1928-1979)が口絵ページの編集を担当し、立木義浩や篠山紀信(しのやまきしん、1940- )、森山大道、高梨豊などの若手写真家を大胆に起用して一時代を築いた。1985(昭和60)年4月号で終刊。

参考文献:

・大辻清司『写真ノート』美術出版社、1989年

・『大辻清司写真実験室』東京国立近代美術館、1999年

・『日本の写真家21 大辻清司』岩波書店、1999年

・大日方欣一『大辻清司の仕事 1946-1999』モール写真パラダイム・パラダイス研究所、2000年

・大日方欣一、光田由里『大辻清司の写真|出会いとコラボレーション』渋谷区立松濤美術館/フィルムアート社、2007年

・『実験工房展 − 戦後芸術を切り拓く』神奈川県立近代美術館、2013年

・『日本の写真家32 細江英公』岩波書店、1998年

・『デモクラート 1951-1957 解放された戦後美術』デモクラート展実施委員会、1999年

・『細江英公の写真 1950-2000』共同通信社、2000年

・細江英公『[妖精物語]ルナ・ロッサ』新潮社、2000年

・細江英公『ざっくばらんに話そう・私の写真観』窓社、2005年

・細江英公『なんでもやってみよう・私の写真史』窓社、2005年

・細江英公『球体写真二元論・私の写真哲学』窓社、2006年

・『写真家・細江英公の世界 球体写真二元論』青幻舎、2006年

・細江英公『死の灰―細江英公人間写真集』窓社 2007年

・中森康文編『細江英公』MACK、2021年

・立木義浩『イヴたち』サンケイ新聞社出版局、1970年

・立木義浩『私生活 加賀まりこ』毎日新聞社、1971年

・三好昭一郎、立木利治『立木写真館百年史』立木写真館、1984年

・立木義浩『MY AMERICA』集英社、1980年

・三好昭一郎、立木利治『立木写真館百年史』立木写真館、1984年

・立木義浩『家族の肖像』文芸春秋、1990年

・立木義浩『動機なき写真』日本写真企画、2016年

・立木義浩『舌出し天使』リブロアルテ、2018年

・『日本の写真家 別巻 日本写真史概説』岩波書店、1999年

・『創立80周年 東京工芸大学』学校法人東京工芸大学、2004年

・『東京工芸大学同窓会80周年沿革史』東京工芸大学同窓会、2007年

協力:

大辻哲郎

細江英公写真芸術研究所

立木義浩事務所