メディア芸術の学府の地位を確立した芸術学研究科

大学院出身で活躍し、後進を指導する3人

公開日:2023/7/5

1994(平成6)年4月に写真学科、映像学科、デザイン学科の3学科で開設された本学の芸術学部は、21世紀に入って写真学科、映像学科、デザイン学科、インタラクティブメディア学科、アニメーション学科、マンガ学科、ゲーム学科という現在に至る7学科体制を確立した(第24話参照)。このように急速に発展してきた芸術学部は、国内外のメディア芸術の分野で幅広く活躍し、豊富な経験や研究業績を有する教員を数多く擁している。

芸術学部発足と同時に準備を進めてきた大学院は、1998(平成10)年4月に芸術学研究科修士課程メディアアート専攻として設置された。2000(平成12)年には博士後期課程が設置され、それにともない修士課程は博士前期課程と改称した。

大学院芸術学研究科は、芸術学部にあった写真学科、映像学科、デザイン学科の上にそれぞれの専攻課程を設けるのではなく、メディアアート専攻という一つの専攻課程とし、写真、映像、デザインという枠にとらわれず、多様なメディアを横断して、学生が個々の独創性を最大限に発揮できる研究環境を目指したのである。

本稿では、本学の芸術学部と芸術学研究科で学び、現在は本学で教員として後進の指導に当たっている3人を取り上げる。

浅野耕平(芸術学部インタラクティブメディア学科)

芸術学部インタラクティブメディア学科の浅野耕平(あさのこうへい、1974- )教授*1は、鑑賞者の関与に反応して変化する新しい芸術分野であるインタラクティブアートを専門とする。2009(平成21)年には、オーストリアのリンツ市で毎年開催され、テクノロジーを使った最先端のアートの祭典として世界的に知られるアルスエレクトロニカ(Ars Electronica)で作品が常設展示されるなど、様々な角度からコミュニケーションを考える体験型の作品を国内外で数多く発表している。

もともと映画やドラマに関心があり、映画監督になりたいという思いが本学に入学するきっかけだった。浅野が映像学科で学びを進めていた頃、デジタル技術やインターネットが一般化し、映像の表現技術は大きく変化していた。研究室を選択し専門性を高めるにあたって、映画ドラマ制作とデジタルメディアを中心とした制作のどちらを志向するかを悩んだ末、「デジタル技術を活用すれば、個人でも情報発信ができる。将来的に一人で活動を続ける手段にもなる」と考えた浅野は、デジタルメディアによる表現を専門とすることを選び、その後、大学院へと進むことになる。「学部ではメディアアートのキュレーターから指導を受け、大学院では工学博士から指導を受けたことで、芸術と工学の両側面からのアプローチを経験できたことは貴重な経験だった」と浅野はいう。

大学院ではデジタル技術を用いた表現を中心に研究をしており、エンターテイメント業界を目指していたこともあって、とりわけ作家を目指すというような意識は持っていなかった。大学院修了後、一般企業での2年間の勤務を経て、2002(平成14)年に助手として本学に着任した。大学に戻り制作活動を続ける中で「アルスエレクトロニカに参加してみたい」という漠然とした思いが生まれていく。

2006(平成18)年に「メビウスの卵展」という芸術と科学の新しい関係を創ることをテーマに各地を巡回していた展覧会の金沢21世紀美術館での展示に参加した際に、同美術館の学芸員に紹介され、韓国ソウルでの展覧会に参加することになった。ソウルでの展示がきっかけとなり、今度は中国上海での展覧会に参加することに。その際、展覧会のスタッフなど周囲からアルスエレクトロニカのコンペティション部門に出品することを勧められた。

コンペティション部門に応募したところ、入選ではなく、アルスエレクトロニカ・センター(Ars Electronica Center、アルスエレクトロニカの中核となる美術館)に常設展示したいというオファーがあり、快諾した。展覧会での人との出会いから、数珠つながりに活動がどんどん広がっていったことに奇縁を感じると浅野は話す。

手をつなぐと、つなぎ方に応じて葉や花の色やスピードが様々に変化する

学生に対して浅野は「今でも教えているという気持ちはなく、一緒に創っているという気持ちが強い。次々とメディアが変化する中で、分野によっては学生の方が詳しい場合もあり、様々な制作手法をみんなで共有し、常に学生たちと一緒に実験しながら試行錯誤をしているという感覚だ。失敗を恐れずに新しいことにチャレンジできる環境を創ることが私の教員としての役割であると感じるとともに、私自身もその環境から刺激を受けている」と話す。

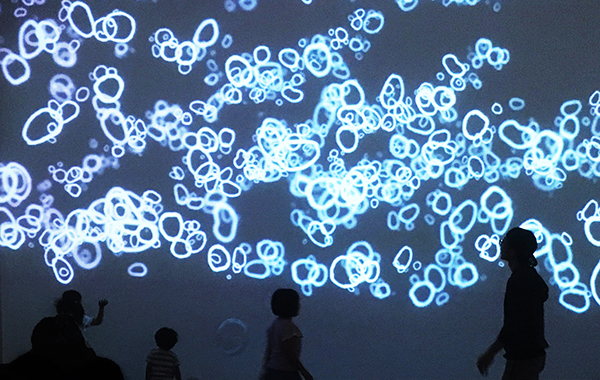

水の中の世界を旅する作品。人の動きに応じて沸き立つ泡が様々な形へと変化する

学生に対して、浅野はベルトコンベアと渦巻きに例えた話を時々するそうだ。「チャンスは大きさの違いはあってもベルトコンベアのように次々流れてくる。取りこぼした物を目で追うより、小さくても目の前のチャンスを掴めば必ず次につながる」「目標を強く意識すれば、遠回りでも渦巻きのように近づいていく。その過程で別の目標を発見したら、その目標を強く意識することで新しい渦巻きが生まれる」というのだ。

上田風子(芸術学部デザイン学科)

芸術学部デザイン学科の上田風子(うえだふうこ、1979- )准教授*2は、在学中から画家として活動を始めた。

美術系の高校に在籍していた上田は、仕事としてデザインを学ぶために本学のデザイン学科に入学したが、絵画への関心が高まり、学生時代にはコンペに応募するなど、自身の作品を積極的に外部へ発表する活動を続けていた。在学中の2000(平成12)年に、新人作家の登竜門として知られる「第16回グラフィックアートひとつぼ展」への入選や、「イラストレーションヨコハマコンペティション優秀賞」を受賞するなど頭角を現し、学部を卒業する2001(平成13)年3月には初めての個展「上田風子展」を開催する。デザイン学科での指導教官の勧めもあり大学院に進学し、大学院在学中の2年間はコンペや展覧会用の作品を作り続ける濃密な日々を過ごした。

学生時代には、第一線のクリエイターとして活躍していた若尾真一郎教授(第22話参照)と谷口広樹(たにぐちひろき、1957-2020)教授*3に指導を受けた。若尾教授は一言一言がまるで格言のようで、常に学生の心に刺さるコメントをするため、毎回講評会が楽しみだったという。また谷口教授は、自身の仕事に対する姿勢や創作に対する苦しみを惜しみなく学生たちに見せ、クリエイターとはどうあるべきかをその身を持って教えてくれたという。「二人とも、学生と教員というより、将来同じ業界を担う者に対する目線を持って厳しく接してくれた。二人の人間力が素晴らしく、それだけで特別な学生時代を過ごさせていただいた」と上田はいう。

デジタルに強い友人の協力もあり、大学院在学中に当時は有名作家でも珍しかった自分の作品を紹介するホームページを開設した。それをきっかけとして海外からも注目されるようになり、海外で作品を展示する機会も多くなっていった。以来、日本と海外を半々の割合で作家活動を続けていたが、学生時代の指導教官から後進を育てる側にならないかとの誘いを受け、2018(平成30)年にデザイン学科の教員として着任した。

上田は学生とは中長期的な視点で接することが大切だと感じているという。若い学生はすぐに結果を出したがるが「大学生活の4年間より、その先の人生の方が長い。学生時代に何を見つけるか、何を吸収できるかを考え、クリエイターとして長く活動できるように広く深い学びをしてほしい」という思いで指導している。

かつての自分に現在の学生を重ね合わせて振り返ることも多い。上田は「作品を作る段階でなぜリサーチや下準備が重要か理解してもらいたい。それを言語化しながら作品制作に取り組むことが大切。学生の指導をしていると、かつて工芸大で学生だった自分を俯瞰して見ている感覚もあり、自分自身の制作活動に良い意味で新鮮な感覚をもたらすこともある」と話す。

川島崇志(芸術学部写真学科)

芸術学部写真学科の川島崇志(かわしまたかし、1985- )助教*3は、自然と人間の関係性を主たる関心として、写真、映像、立体を用いたインスタレーションを数多く発表している。

高校時代の川島はプロのスノーボーダーに憧れていたが、実際に進路を決める際にはクリエイティブなことを学びたいと思い、東京の大学を目指すことにした。写真の経験は全くなかったが、いくつかの大学を候補に調べて行くうちに、一番雰囲気が合うと感じたのが本学の写真学科であり、自身が通う姿を想像することができたという。上京して入学後の1~2年生の頃は遊ぶことに夢中だったようだが、2年生の途中から写真にのめり込み、3年生以降は完全に写真漬けとなった。友達と遊びに行くのでさえ、よい被写体探しのためという生活であり、すべて「写真」のために生きているという感覚だった。

学部卒業後は大手広告代理店へ入社し、広告制作の統括を行うプロデューサーとして仕事に携わっていたが、自身の作品を創る作家になりたいという思いが強くなり、会社を辞して大学院に入学した。

大学院では写真から現代美術にも視野を広げて制作を進め、大学院修了後は作家としての活動を開始した。川島は「大学生の当時はとても難しいことを教えられていると感じたが、学んでいることが徐々に理解できるようになった経験から、先生たちは中長期的な考えから学生に対して助言してくれていたことに気づいた」という。本学で学んだことは、その後の川島の行動指針になっている。

大学院修了直後の2011(平成11)年には「アートアワード東京 丸の内」や「TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD」などで受賞し、作家として一躍注目を集める存在になる。

2013(平成25)年に本学の助手として採用されたが、勤務していた当時は、大学の仕事に加え、作家としての展覧会の準備や写真集の出版など、それまでの川島の人生で一番忙しい時期だったという。

3年間の助手の任期が終わるタイミングで、オランダのアムステルダムに移住することにした。ヨーロッパへと活動の場を広げた川島は、作家として、またコマーシャルフォトグラファーとして、アムステルダムを拠点にイギリスやフランスでも活躍していく。そして2年間のヨーロッパでの武者修行を経て、2018(平成30)年に教員として本学に戻ってきた。

2019(令和元)年にはオランダのFoam美術館(Fotografiemuseum)が主催する国際的な写真新人賞「Foam Talent 2019」に選出されるなど、作家として高い評価を得ている川島は、現在は国内外を問わず作家として活動を行う一方で、コマーシャルフォトグラファーとしても様々な広告制作に携わっている。

そんな川島は「作家やコマーシャルフォトグラファーとして活動していく中で、大学で学んだことが自身の価値形成に結び付いていると感じることが多い」と話す。

学生には「自身のやれることはこれだけ」というように制約をしないでほしいと川島は考える。様々なメディアを横断して制作活動をすることは現在のアート界において非常に重要だ。「学生は広い視座で物事を語れるような人間になってほしい。うまくいかなくてもへこたれずに自分を信じてメディアの枠を越えることが重要だ」と川島はいう。

メディア芸術を未来に向けて牽引

本学の芸術学部と芸術学研究科は、本稿で紹介した3人の教員以外にも多くの優れた人材を輩出してきた。社会に出て企業でクリエイティブな仕事に従事したり、個人で作品を制作し続けて著名な賞を受賞するなど、高く評価されるクリエイターが数多くいる。

21世紀は絵画や彫刻、音楽といった伝統的な芸術から、コンピューターやネットワークといった新しいテクノロジーを活用して生み出されるメディア芸術まで、芸術の幅は広がり続けている。アートとテクノロジーを融合させたメディア芸術は、日本が誇り世界から注目される文化であり一大産業でもある。本学では最新設備を擁した教育環境を整え、最先端の知識と経験を持った教員が学生の指導にあたっている。

学生の「好き」という気持ちを活かし、社会で活躍するための総合的な力を備え、文化の発展やクリエイティブ産業を牽引する人材を育成するため、本学は前進し続けるのである。

(文中敬称略)

註:

*1 浅野耕平

1974(昭和49)年、東京生まれ。1998(平成10)年に東京工芸大学芸術学部映像学科の一期生として卒業、2000(平成12)年に大学院芸術学研究科修士課程メディアアート専攻の一期生として修了。インタラクティブアートを専門とし、様々な角度からコミュニケーションを考える体験型作品の制作と展示を続ける。主な展示として、2009〜2010(平成21〜22)年に Ars Electronica Center 常設展示、2009(平成21)年にNTTインター・コミュニケーション・センター(ICC)、2010(平成22)年に六本木アートナイト2010、2010〜2012(平成22〜24)年に魔法の美術館、2019(令和元年)年と2020(令和2)年に神奈川県立地球市民かながわプラザ、2013〜2022(平成25〜令和4)年に浜田市世界こども美術館など多数。主な受賞歴として、1999(平成11)年 デジタルコンテンツグランプリ東北’99 大賞、2000(平成12)年 Milia 2000 New Talent Competition 15 Winners、2005(平成17)年 DiVA展大賞など。現在は東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科教授。

*2 上田風子

1979(昭和54)年生まれ。2001(平成13)年、東京工芸大学芸術学部デザイン学科卒業。2003(平成15)年、同大学院博士前期課程メディアアート専攻修了。在学中より画家として活動を開始する。2001(平成13)年に個展「上田風子展」(ギャラリーフォレスト、東京)を開催。2006(平成18)年頃より海外での活動も多く、個展やグループ展などで作品を発表。書籍の装画、詩やファッションブランドとのコラボレーションなどでも活躍する。2000(平成12)に第16回グラフィックアートひとつぼ展入選、イラストレーションヨコハマコンペティション優秀賞、2001(平成13)年にJACA日本ビジュアルアート特別賞などを受賞。2004(平成16)年には全国の美術館学芸員、研究者などが注目する若手作家を推薦する現代美術展「VOCA展」に選出される。2011(平成23)年、上田風子作品集『LUCID DREAM』(芸術新聞社)を刊行。現在は東京工芸大学芸術学部デザイン学科准教授。

*3 谷口広樹

1957(昭和32)年、神奈川県生まれ。1983(昭和58)年に東京藝術大学大学院美術研究科修了後、高島屋宣伝部(現在のATA)を経て、1985(昭和60)年に自らのオフィスbise inc.を設立。以来、イラストレーター、グラフィックデザイナー、画家としてなど、ジャンルを超えて第一線で活躍する。1999(平成11)年より東京工芸大学芸術学部デザイン学科教授。2020(令和2)年に逝去。

*4 川島崇志

1985(昭和60)年、宮城県生まれ。2008(平成20)年、東京工芸大学芸術学部写真学科卒業。2011(平成23)年、大学院芸術学研究科博士前期課程メディアアート専攻修了。2019(令和元)年にオランダのFoam美術館が主催する国際的な写真新人賞である「Foam Talent 2019」に選出される。作家として活動しながら、コマーシャルフォトグラファーとして広告制作にも携わる。主な展覧会として2018(平成30)年「Doorgang」(G/P gallery, 東京)、2017(平成29)年「Absence and Ambience」(Daiwa Foundation Japan house Gallery, ロンドン)など多数。主な写真集に2013(平成25)年『新しい岸女をめぐる断片』(artbeat Publishers)、2015(平成27)年『描きかけの地誌・蒐集』(artbeat publishers)などがある。2012(平成24)年にTOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD(グランプリ)、2014(平成26)年に第18回文化庁メディア芸術祭(審査員会推薦作品)などを受賞。現在は東京工芸大学芸術学部写真学科助教。

取材協力:

・浅野耕平

・上田風子

・川島崇志

(文中の職位は本稿公開時のものです)