卒業生の肖像 01 初期の卒業生の活躍

「新興写真」の写真家たちと渡辺義雄

公開日:2022/4/5

1923(大正12)年の小西寫眞専門学校の創立から100年にわたって輩出された本学の卒業生たちの中から、それぞれの時代において社会に貢献し活躍した卒業生を、「卒業生の肖像」として、これから何回かに分けて紹介していこう。本稿では、初期の卒業生から、当時の新たな写真表現の潮流を生み出した写真家たちと、その中でも、とりわけ戦後の日本写真界の発展の中心で多大なる貢献をした写真家、渡辺義雄(わたなべよしお、1907-2000)を取り上げたい。

新しい写真表現の潮流

これまでに本学の創立は、その教育陣の顔ぶれなどから、明治末期から大正期にかけての芸術写真と関わりが深いことを述べてきた。

芸術写真とは、広い意味では芸術表現としての写真といえるが、日本の写真史を語る上での「芸術写真」といえば、明治末期から大正期にかけて一世を風靡した絵画主義的(ピクトリアリズム)*1な写真表現を指す。ソフトフォーカスを用い、ゴム印画法やブロムオイル印画法などを駆使した重厚な描写の風景写真や人物写真に代表され、東京写真研究会が主催する展覧会、いわゆる「研展」(第3話参照)などで主流を占めていた。

それに対して、ちょうど本学の卒業生が世に出始めた1920年代後半から、絵画主義的ではなく、より写真のカメラやレンズの機械的な特性や感光材料の記録性を重視する、新しい写真表現が生まれてくる。そのような時代に、本学を卒業したばかりの若き写真家たちが活躍しているのである。

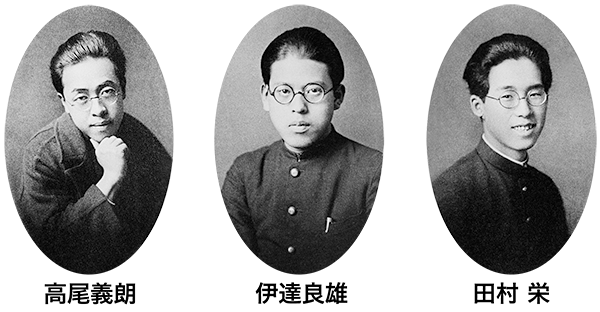

本学 第二期生と第三期生の活躍

たとえば、1927(昭和2)年に本学を卒業した第二期生の高尾義朗(たかおぎろう、学籍名は「義郎」、1903-1968)、伊達良雄(だてよしお、1907-1946)、田村栄(たむらさかえ、1906-1987)の3名*2は、当時、国内で六桜社(第5話参照)と並ぶ写真感光材料メーカーだったオリエンタル写真工業に入社し、同社が発行していた月刊の写真雑誌『フォトタイムス』などで、数多くの作品や論評を発表しながら、新しい時代の写真表現を切り開いていた。

それに続く第三期生では、本学卒業後に満州に渡って、国家的なグラフ雑誌に写真家として携わりながら、満州写真作家協会などで異郷を舞台にした力強い写真作品を発表し、やはり『フォトタイムス』などにも寄稿した土肥雄二(どいゆうじ、1906-1969)*3が知られている。

そして戦前から戦後にかけて、近代化する都市の生き生きとしたスナップ写真から、日本の伝統建築を端正に捉えた建築写真まで、幅広い作品群で知られ、写真界の公的な役職を歴任し、日本の写真文化の発展を支え続けた写真家、渡辺義雄(わたなべよしお、1907-2000)は特筆すべき存在だろう。

瞬く間に頭角を現した渡辺義雄

渡辺義雄は1907(明治40)年4月21日に新潟県三条町(現在の三条市)に呉服商の五男として生まれた。小学校高学年の頃には、上京していた兄の影響もあり、流行に敏感な少年になっていたという。特に写真への関心は強く、写真雑誌などを読みふけっていたようだ。中学校の入学祝いに、父からコダック(Kodak)のポストカード判カメラを贈られて写真に夢中になり、フィルム現像やプリントの焼き付けなどを独学した。中学時代に写真のコンテストで入選したことから自信をつけ、中学卒業後に上京し、小西寫眞専門学校に入学した。1925(大正14)年春のことである。

渡辺が入学した翌年、前稿のとおり小西寫眞専門学校は東京写真専門学校へ改称した。渡辺は瞬く間に頭角を現し、1927(昭和2)年には、春期学生写真展(5月)で「特選」、人物写真競技会(6月)で「第一席」、創立記念写真展(10月)で「特選」、秋季競技大会(11月)で「特選」など、学内において際立った成果を上げていた。編集主幹であった秋山轍輔教授の推薦もあり、『写真月報』1927(昭和2)年6月号に作品「少女像」を発表し、学生でありながら早くも雑誌デビューを飾っている。(第7話参照)

『写真月報』1927(昭和2)年6月号より、東京写真専門学校出版部

1928(昭和3)年、渡辺は東京写真専門学校を卒業し、オリエンタル写真工業に入社する。同社では写真部に配属され、乾板のテスト撮影などを担当していたが、1931(昭和6)年には宣伝部に移り、同社が発行していた月刊写真雑誌『フォトタイムス』で編集に携わるとともに、多くの作品を誌上で発表するようになる。

1924年に創刊された『フォトタイムス』は木村専一(きむらせんいち、1900 - 1938)*4が編集長を務め、欧米における最新の写真表現の動向を誌上で紹介し、当時の日本の写真界に大きな影響を与えていた。

1930(昭和5)年、木村専一はドイツを中心としてヨーロッパで勃興した写真の機能性に基づく新しい写真表現を、いわゆる「新興写真」として追求する写真家団体「新興写真研究会」を結成し、主幹としてその動向を主導していた。その新興写真研究会の創立メンバーの中に、堀野正雄(ほりのまさお、1907-1998)*5や、本学第二期生の伊達良雄、田村栄らとともに、渡辺義雄がいた。

渡辺は新たな写真表現に果敢に挑戦し、新興写真研究会の主催する展覧会や、その機関誌である『新興写真研究』などで次々と作品を発表していく。

1931(昭和6)年7月、『新興写真研究』第3号に発表された作品「八つ手」は、被写体をつぶさに観察し、大胆な構図で切り取った作品であり、渡辺の確かな技術力による構成美の追究が見て取れる。それはカメラとレンズによる客観性を生かした新興写真ならでは表現といえよう。

『新興写真研究』第3号より、1931(昭和6)年7月、新興写真研究会

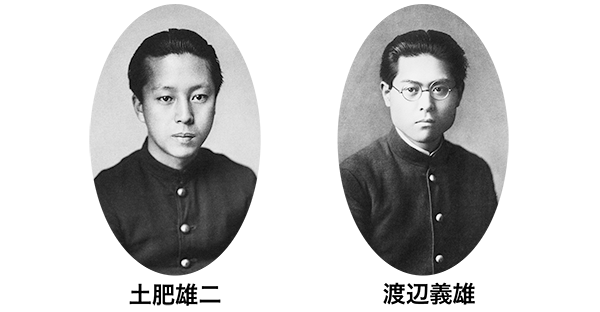

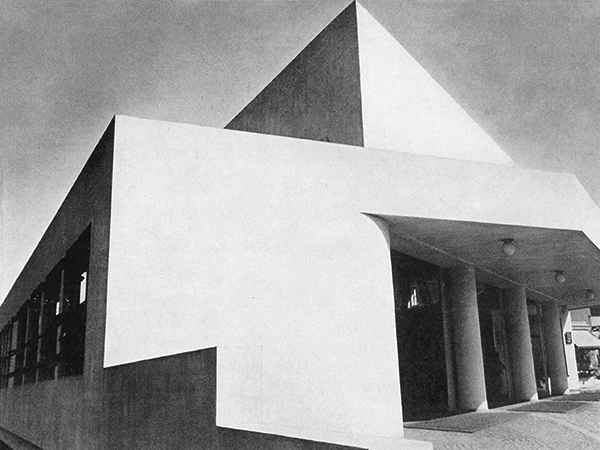

渡辺は1932(昭和7)年頃に、美術評論家で後に本学でも教鞭を執った板垣鷹穂(いたがきたかお、1894-1966)の紹介で、建築家の堀口捨己(ほりぐちすてみ、1895-1984)と出会い、当時、東京を代表するモダン建築として話題になっていた、伊藤滋(いとうしげる、1898-1971)が設計した御茶ノ水駅の撮影を勧められた。『フォトタイムス』1933(昭和8)年1月号に発表された「御茶の水駅」は、光と影が織りなす幾何学的な画面構成で表現した新興写真を代表する建築写真となる。この作品を契機に渡辺は建築写真の面白さに着目することになる。同時期に渡辺は、ライカ(Leica)のような小型カメラを用い、都市の現実を素早く定着するスナップ写真にも興味を持ち、『フォトタイムス』誌上で、連作の「カメラ・ウヮーク」や「東京」などの意欲的な作品を発表している。

『フォトタイムス』1933(昭和8)年1月号より、フォトタイムス社

『フォトタイムス』シリーズ<東京> 1933(昭和8)年8月号より、フォトタイムス社

1934(昭和9)年にオリエンタル写真工業を退社した渡辺はフリーの写真家として活動を開始する。外務省の外郭団体である国際文化振興会や、木村伊兵衛(きむらいへえ、1901-1974)らが設立した国際報道写真協会などで、1937(昭和12)年のパリ万国博覧会や1939(昭和14)年のサンフランシスコ万国博覧会、1940(昭和15)年のニューヨーク万国博覧会で展示するための写真や出版物など、対外宣伝のための写真も数多く撮影していた。

1939(昭和14)年には、母校である東京写真専門学校の講師に就任し、1945(昭和20)年まで教鞭を執っていたが、同年の東京大空襲によって撮りためたネガフィルムやプリントを全て焼失してしまう。

戦後の写真界の発展に尽力

戦後の渡辺義雄は、1958(昭和33)年から1981(昭和56)年まで日本写真家協会の会長(在任期間1957~1980年)を務め、長きにわたって日本における写真文化の発展や写真家の地位向上、写真の著作権保護活動に尽力した。また、日本大学芸術学部写真学科で教授(1958〜1977年、講師着任は1950年)として後進の指導にもあたり、まさに写真界の中心的存在として多岐にわたって貢献する。

一方で写真家としての活動も充実して、さらに多くの成果を積み上げている。その中でも、20年ごとに行われる伊勢神宮の式年遷宮を、1953(昭和28)年、1973(昭和48)年、1993(平成5)年の3回にわたって撮影した「伊勢神宮」のシリーズは、渡辺の生涯をかけた代表作といえよう。

1949(昭和24)年に予定されていた第59回式年遷宮は、戦後の資材不足の影響もあり1953(昭和28)年に延期された。その際に、前出の国際文化振興会が日本の伝統建築を紹介する写真集を企画し、その編集にあたった堀口捨己の推薦で渡辺が写真撮影をすることになる。それまで正殿の建つ御垣内は一切の写真撮影が許されていなかった。しかし何度も交渉を重ね、遷宮する前(大御神が新宮へお遷りいただく前)の純粋な建築物として神宮の姿を記録するということで理解を求め、ようやく御垣内の撮影が許可されたのである(撮影にあたっては白装束で臨むことも条件であったという)。

渡辺は、1953(昭和28)年はモノクロで、1973(昭和48)年はモノクロとカラーで、1993(平成5)年はカラーで撮影し、日本の伝統と精神の中に継承されてきた神宮の造形美を、余すところなく写真に収めている。

写真美術館設立運動と写真家初の文化功労者として

戦時中、自分のネガフィルムやプリントを全て失った経験を持つ渡辺は、文化財としての写真の保存活動にも熱心に取り組んでいく。

1979(昭和54)年、写真家と研究者、評論家、教育関係者などによって、「日本写真美術館設立促進委員会」が発足し、渡辺がその代表に就任した。

欧米では、写真を文化財として、公的な美術館や博物館が収集、保管、展示することはすでに一般的なことだったが、当時の日本においては、そのように写真作品を収集する公的機関はまだなく、それに対して写真界の有志が立ち上がったのである。

渡辺は写真美術館設立運動の先頭に立ち、情熱を持ってその活動を牽引した。その甲斐あって、1988(昭和63)年11月に開館した川崎市市民ミュージアム(川崎市中原区)に国内で初めての写真部門が設置され、続く1989(平成元)年11月に開館した横浜美術館(横浜市西区)も写真部門を設置。さらに1990(平成2)年6月には、国内初の本格的な写真専門の美術館として東京都写真美術館(東京都目黒区)が第一次開館する。そして渡辺は、東京都写真美術館の初代館長(在任期間1990年6月-1995年3月)として迎え入れられたのである。

そして1990(平成2)年、長年の写真家としての優れた活動と、写真文化発展への多大なる貢献が認められ、渡辺は写真家として初めて文化功労者に選出された。

写真家として、写真界の代表として、多忙な日々を送った渡辺であったが、母校である本学との関係は深く、1979(昭和54)年から1997(平成9)年まで長く本学の同窓会長を務めた。

また1979(昭和54)年に始まった、本学の学生と卒業生を対象とした写真コンテストである「フォックス・タルボット賞」*6の審査員長を、第1回(1979年)から第19回(1997年)まで務め、毎年、自分の後輩である若い写真家たちの作品を見るのを楽しみにしていた。

2000(平成12)年7月21日、渡辺は惜しまれつつこの世を去ったが、常に朗らかで周りに気を配り、高齢になってからもいつでも小型カメラをポケットに入れ、生涯現役、シャッターチャンスを逃さない姿勢には、だれもが頭の下がる思いであったという。

(文中敬称略)

-1983年(書き込み修正済み).png)

1983(昭和58)年10月

註:

*1 ピクトリアリズム Pictorialism

絵画を規範として、写真に絵画と同様の芸術としての位置を確保しようとした写真表現。19世紀後半にイギリス、フランスを中心として、アカデミズムの古典的な絵画の主題や構図をなぞるように再現した写真作品に始まる。19世紀末から20世紀初頭にかけてアメリカや日本でも広がりを見せ、様々な理論や表現が展開されたが、日本では「芸術写真」として、海外の動向を取り入れながら独自の発展を見せた。プリントには、ゴム印画法やカーブロ印画法(第7話*4参照)、ブロムオイル印画法など、絵画的な表現に適した印画法が用いられる。ブロムオイル印画法(Bromoil Process)とは、露光したブロマイド印画紙を、重クロム酸カリ、赤血塩(または硫酸銅)、臭化カリの混合液に浸し、画像を形成する黒化銀を漂白すると同時に、印画紙のゼラチンの膜面を硬化させ、脱銀した画像部分を油性インクに置き換えて画像を形成する。ゼラチン膜面にはけを叩きつけてインクを染み込ませる際の加減によって、画像の調子を整えることができる。

*2

高尾義朗

青森県生まれ。1927年、東京写真専門学校を卒業後、オリエンタル写真工業に入社。1929年から同じく写真感光材料メーカーの日本写真工業に勤務。1928(昭和3)年に設立された前衛的な芸術写真を目指した日本光画協会のメンバーとして、暗室でのプリントの焼き付け時に極端に画像を歪ませるデフォルマシオン技法を生かした表現で、叙情的でありながらモダンな感覚を持った数多くの作品を『フォトタイムス』などに発表。新興写真研究会にも参加し、印画紙上に直接物を置いて感光させるフォトグラムなど実験的な作品も試みていた。

伊達良雄

愛媛県生まれ。1927年、東京写真専門学校を卒業後、オリエンタル写真工業に入社、『フォトタイムス』の編集に携わる。デフォルマシオンや複数の画像を合成するフォトモンタージュなど、多様な技法を駆使したモダンな作品を数多く制作し、『フォトタイムス』に発表した。1928(昭和3)年に日本光画協会に参加。1930(昭和5)年には新興写真研究会に幹事として参画。1933(昭和8)年に満州に渡り、満鉄鉄道総局営業局旅客課に勤務。写真家 淵上白陽(ふちがみはくよう、1889-1960)によって1932(昭和7)年に結成された満州写真作家協会のメンバーとしても活躍する。奉天光画会、奉天写真研究会を指導し、終戦時に奉天(現在の中国遼寧省瀋陽市)にて没す。

田村栄

滋賀県生まれ。1927(昭和2)年、東京写真専門学校を卒業後、オリエンタル写真工業に入社、『フォトタイムス』の編集に携わる。日本光画協会のメンバーとして、叙情あふれる女性像などの作品を制作し、高い評価を得る一方、1930(昭和5)年からは新興写真研究会に幹事として参画し、新しい写真の動向について研究。1933(昭和8)年12月号より『フォトタイムス』編集主幹となり、その後の前衛写真や報道写真を指導した。

後に本学教授となる世界的な写真家 細江英公(ほそええいこう、1933- )は、通っていた都立隅田川高等学校の近くで活動していたカメラクラブで田村と知り合い、本学への入学を勧められている。

*3 土肥雄二

当時多くの日本人が進出していた朝鮮の釜山港生まれ。1928(昭和3)年、東京写真専門学校を卒業後、1936(昭和11)年に満州の奉天(現在の中国遼寧省瀋陽市)に移住し、満鉄総裁室広報課に勤務。本学5期生の一色辰夫(いっしきたつお、1908-1986、戦後に電通宣伝技術開発局長を務めた)らとともに、1933(昭和8)年に南満洲鉄道によって創刊された満州国宣伝雑誌『満州グラフ』の写真を担当する一方で、満州写真作家協会のメンバーとしても活躍する。満州写壇の状況や、自分たちが求める人間の芸術としての写真の在り方を主張する論評などを『フォトタイムス』に寄稿した。

*4 木村専一

徳島県生まれ。1922(大正11)年に写真同人誌『写真の友』主幹、1923(大正12)年に雑誌『写真文化』主筆となる。同年オリエンタル写真工業に入社し、宣伝課長となる。1924(大正13)年に創刊された写真雑誌『フォトタイムス』(オリエンタル写真工業宣伝課内にフォトタイムス社が設置される)の編集主幹となり、同誌上で欧米の新しい写真の動向を紹介する。1930(昭和5)年に新興写真研究会を結成し、会長となる。1931(昭和6)年10月から1932(昭和7)年2月にかけて欧米を視察旅行し、その成果を『フォトタイムス』誌上で紹介した。ただし、視察旅行による木村の不在もあり、新興写真研究会の活動は短期間で終焉を迎えた。1934(昭和9)年にオリエンタル写真工業を退職し、武蔵野写真学校を創立。

*5 堀野正雄

東京生まれ。1927(昭和2)年に東京高等工業学校(現在の東京工業大学)を卒業。在学中から日本初の新劇専門劇場である築地小劇場で舞台を撮影し、近代的な舞台写真の確立を目指した。1930(昭和5)年、新興写真研究会の結成に参加。1932(昭和7)年に刊行された、板垣鷹穂との共同制作ともいえる『カメラ・眼×鉄・構成』(木星社書院)は、機械芸術としての写真表現の在り方を示す画期的な写真集であった。報道写真や広告写真の分野でも活躍したが、戦後は1949(昭和24)に写真用フラッシュガンやストロボを開発・製造する株式会社ミニカム研究所(現在の株式会社ミニテクノ)を設立し、経営に専念した。

*6 フォックス・タルボット賞

東京工芸大学が、新しい写真表現への挑戦を奨励し、写真家の登竜門としての機能することを目的として、1979(昭和54)年に創設した写真コンテスト。応募資格は東京工芸大学および大学院に在籍する学生および研究生と、10年以内の卒業生または修了生。本賞の名称は、イギリスのフォックス・タルボット美術館の協力を得て、近代的な写真システムの原点であるネガ・ポジ法の発明者であるウイリアム・ヘンリー・フォックス・タルボット(William Henry Fox Talbot, 1800-77 第1話参照)の偉業を讃え、その名を冠した。

参考文献:

・『東京写真専門学校一覧』東京写真専門学校、1936年

・『日本写真界の物故功労者顕彰録』日本写真協会、1952年

・『創立五十年を顧みて』学校法人東京写真大学、1973年

・渡辺義雄『伊勢神宮』平凡社、1973年

・渡辺義雄『日本の美 現代日本写真全集 第12巻 神宮と伊勢路』集英社、1979年

・『日本近代写真の成立と展開』東京都写真美術館、1995年

・『渡辺義雄の世界−人・街・建築への視線』東京都写真美術館、1996年

・『日本の写真家6 淵上白陽と満州写真作家協会』岩波書店、1997年

・『日本の写真家13 渡辺義雄』岩波書店、1997年

・『東京工芸大学同窓会80周年沿革史』東京工芸大学同窓会、2007年

・『芸術写真の精華』東京都写真美術館、2011年

・東京都写真美術館編『幻のモダニスト−写真家 堀野正雄の世界』国書刊行会、2012年

・金子隆一「新興写真研究会についての試論」東京都写真美術館、『東京都写真美術館紀要 第3号』2002年

・藤村里美「木村専一コレクションについて」東京都写真美術館、『東京都写真美術館紀要 第15号』2016年