卒業生の肖像 03 田沼武能(特別編)

不世出の写真家、写真界に貢献した田沼の功績を偲ぶ

公開日:2022/10/5

1923(大正12)年の小西寫眞専門学校の創立から、100年にわたって輩出された本学の卒業生たちは、それぞれの時代で活躍し、社会に貢献してきた。

本学の卒業生で、名誉教授であった田沼武能(たぬまたけよし、1929-2022)が、2022年6月1日に逝去した。田沼は長きにわたって写真家として第一線で活躍しただけでなく、写真界で要職を歴任し、我が国の写真文化の発展に大きく寄与してきた。

2022年11月4日(金)から12月10日(土)まで本学の中野キャンパス6号館ギャラリーで、田沼の功績を偲んで追悼写真展「日本の子ども 世界の子ども」を開催するのに合わせて、日本の写真界を代表する存在であった田沼武能の写真家としての軌跡を辿っていく。

戦争体験が写真家の道へ向かわせる

田沼武能は1929(昭和4)年2月18日に東京の下町、浅草で生まれた。実家は浅草区山谷1丁目1番地1号(現在の台東区東浅草)にあった営業写真館「田沼写真館」で、兄1人、姉2人、弟2人の6人兄弟であった。最初にカメラを手にしたのは小学校2年生の時だった。校外授業で国立病院へ傷病兵の慰問に行くことになり、父が田沼に写真を撮ることを勧めて、米コダック社(Eastman Kodak Company)製のベスト判カメラを渡したのだった。本人の記憶によれば、傷病兵や看護師の写真を撮ったが、手ぶれなどで上手く写っていなかったそうだ。

中学校(旧制の東京府立第十一中学校、現在の都立江北高等学校)に入学すると、親からスーパー・セミ・イコンタ(Zeiss Ikon Super Semi Ikonta)というドイツ製の本格的なカメラをもらい、学校生活などを撮影していた。実家が写真館という写真が身近な環境にあったにもかかわらず写真への関心は高くなかったようで、彫刻家や建築家を志した時期もあった。

1945(昭和20)年3月10日、深夜に始まった東京への大規模な空襲により、実家の写真館は焼失してしまう。焼夷弾の爆撃による猛火から命からがら避難した翌日、実家の焼け跡に戻った時に見た一つの光景を、田沼は晩年までよく語っている。

焼け尽くされて見る影もなくなった実家の前にあったコンクリート製の防火水槽の中に3歳くらいの子どもの焼死体があるのを田沼は見つけた。炎に追われた母親がわが子だけは助けたいと防火水槽に入れたのであろう。しかし、水は蒸発し、男の子は立ったまま焼け焦げて息を引き取った。その姿は近所のお寺などでよく見かけたお地蔵さまのようで、16歳だった田沼はそれ以来「お地蔵さまは子どもの化身」と思うようになったという。戦争の悲惨さに直面したこの時の体験が、後に田沼を写真家の道へと向かわせ、ライフワークの一つであり田沼の代表作にもなった世界中の子どもたちの撮影につながった。

終戦後に本学入学

実家の焼失後、同年に中学校を繰り上げ卒業した田沼は、疎開先の長野県南佐久郡で青年学校の代用教員をして、同地で終戦を迎える。終戦後は一時期、父の故郷である栃木県足利市に移り、翌1946(昭和21)年に一家で浅草に戻った。

同年、実家が写真館であり、兄も卒業生であったことや友人からの勧めもあって、当時は東京写真工業専門学校(第11話参照)の名称であった本学に入学した。

田沼が入学した当時の本学は、空襲で校舎を失い、新宿にあった小西六写真工業株式会社(現在のコニカミノルタ株式会社)の淀橋工場内の青年学校を仮校舎としていた(第12話参照)。敗戦後の急激なインフレのため、学生も教員も生活費を稼ぐためにアルバイトに明け暮れる毎日だったという。幸い写真の技術を生かしたアルバイトが多くあり、田沼も極東軍事裁判所の仕事に就いた。コピー機がなかった時代、膨大な裁判資料は写真の印画紙に焼き付けて複製していた。そのプリント作業は当時としては割のよいアルバイトだったそうだ。

田沼が写真を生涯の仕事として強く意識するようになったのは2年生になった頃だった。戦前から兄が購読していた写真記事が主体の米国の総合グラフ誌『LIFE』(ライフ)*1から影響を受け、グラフジャーナリズムの世界に興味を持つようになっていた。学内に報道写真部を設立した田沼は、メーデーやデモなど当時の社会問題に目を向け、活発に撮影に歩き回っていたという。

(前列左から6人目が田沼武能)

『東京工芸大学同窓会80周年沿革史』より

写真の師、木村伊兵衛との出会い

1949(昭和24)年、田沼は当時3年制だった東京写真工業専門学校を卒業する。グラフジャーナリズムの仕事を望んでいて、卒業後すぐには就職先が決まらなかったが、先輩で兄の友人でもあった三堀家義(みほりいえよし、1921- 2006)*2から、写真通信社のサン・ニュース・フォトスが人を募集していると聞き、二人で面接試験を受けに行き、一緒に入社することになった。

サン・ニュース・フォトスは、報道写真家で編集者の名取洋之助(なとりようのすけ、1910-1962)*3が主幹となり、グラフ雑誌『LIFE』の日本版を目指して1947(昭和22)年に『週刊サンニュース』を創刊していた。その写真スタッフには、木村伊兵衛(きむらいへえ、1901-1974)*4を筆頭に、藤本四八(ふじもとしはち、1911-2006)や三木淳(みきじゅん、1919-1992)など、後に昭和の写真界を牽引する写真家が多く在籍していた。

しかし、当時の日本ではグラフ雑誌は全く売れず、田沼が入社した1949(昭和24)年には同誌は既に休刊しており、名取は数名の部下を引き連れて「岩波写真文庫」の編集に移っていた。そんな中、田沼は生涯の写真の師となる木村伊兵衛と出会う。

グラフジャーナリズムの世界を目指して意気揚々と写真通信社に入社した田沼であったが、当時のサン・ニュース・フォトスは業績不振で、まともに給料が支払われることはなかった。それでも誰一人退社するものがいなかったのは、まだ個人宅には電話は引けない時代に会社には電話があったので、社員は皆、その電話を使って各々アルバイトをして生計を立てていたのだ。田沼もまた、昼間は会社で勤務しながら、夜になると松竹少女歌劇団の舞台稽古の撮影などのアルバイトを始めた。入社して半年後、既に巨匠であった木村伊兵衛と同じ部門に希望して異動した田沼は、木村の助手になることができた。最初に助手にして欲しいと木村に申し出た時は「助手なんていらねえよ!」と一喝されたようだが、諦めずにあの手この手で近づき、撮影などにも付いていくうちに、徐々に師弟関係が築かれていったそうだ。木村も田沼も下町生まれ下町育ちだったこともあり、互いに親しみが持てたのではないかと田沼は後に語っている。

木村は休みの日は必ず東京の下町などへスナップ撮影に出かけていた。田沼はそれに同行しながら、被写体との間合いや接し方など写真家として必要な多くのことを学んだ。

その頃、ドイツ製35mm小型カメラのライカ(Leica)使いの名手として知られていた木村に触発され、田沼自身もライカを入手している。当時は高価なカメラだったので、田沼は1年間生活を切り詰め、ようやく手に入れたライカを手に自分の生まれ育った浅草などの下町のスナップを撮影するようになる。その時代の人々や街の情景を切り取ったそれらの写真は、雑誌に掲載される当てなどはなかったが、何とかして良い写真を撮りたいという一心で撮り続けていたという。その頃撮影した写真は、20年を経て『下町、ひと昔』(朝日ソノラマ、1980年)という写真集にまとめられた。

木村は田沼に「俺の真似しても俺以上に上手くはならない。木村伊兵衛が二人いてもしょうがねえだろ。」と、必要なところだけ見習い、後は自分で考えて自分だけのものを作り上げるよう示唆してくれたという。田沼はそれを座右の銘とし、後に本学で教育者として学生に接する時にも基本姿勢として貫いていた。

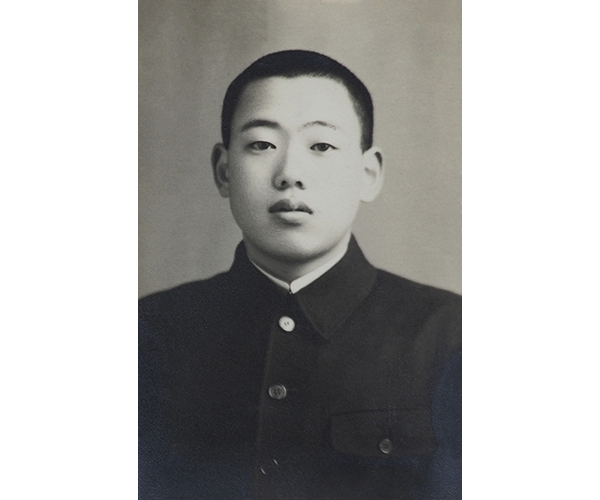

同年1月に銀座三越で開催された「青年写真協会展」に出品された作品。

焼け跡に建てられた実家の営業写真館の仮設スタジオで撮影された。

東京工芸大学 写大ギャラリー所蔵

東京工芸大学 写大ギャラリー所蔵

東京工芸大学 写大ギャラリー所蔵

ライフワークとなった子どもたちの写真

サン・ニュース・フォトスでは給料が出ないことを心配した木村の紹介もあって、田沼は1950(昭和25)年1月に創刊された月刊誌『藝術新潮』の嘱託写真家となり、撮影を任されるようになる。撮影の内容は舞台撮影から絵画の複写、画家や文士、音楽家のインタビュー記事のポートレートなど、雑誌に使う写真の大半を一人で撮影するようになった。

特に1952(昭和27)年3月号より連載を担当した「芸術院会員の表情」など、若い田沼にとって雲の上のような存在であった各界の著名人の撮影では、様々な話を聞くことができ、その後の人生の大きな糧になったという。この時の写真は、後の写真集『文士』(1979年、新潮社)や『アトリエの101人』(1990年、新潮社)、『時代を刻んだ貌』(クレヴィス、2014年)など、田沼の代表作であるポートレート写真の原点となっている。

1950(昭和25)年6月に始まった朝鮮戦争による特需景気により、日本国内の企業や工場は息を吹き返し、サン・ニュース・フォトスにも広告や宣伝のための写真撮影の注文が入ってくるようになっていた(それでもサン・ニュース・フォトスは1953年に倒産し、田沼は新会社のサン通信に移籍し嘱託写真家となっている)。田沼自身も『藝術新潮』以外の雑誌などの撮影の依頼が増え、売れっ子写真家として多忙な日々を送るようになっていく。

撮影の仕事で忙殺されていた田沼は、ある日、師匠の木村に呼び出される。そして「今のように注文された仕事ばかり撮影していてはだめだ。自分の写真を撮れ。」と叱咤された。田沼自身も独自の作品を撮らなければ何も残らないという危機感は持っていたが、依頼された仕事を一度断れば、次の仕事が来ないのではないかという不安もあり、なかなか状況を変えることができなかった。

そんな田沼に転機が訪れた。1964(昭和39)年の東京オリンピックでの写真が認められ、憧れていたグラフ雑誌『LIFE』を発行している米国のタイム・ライフ社(Time Life Inc.)から契約写真家としてのオファーがあったのだ。同社が発行している雑誌『LIFE』(ライフ)、『FORTUNE』(フォーチュン)、『Sports Illustrated』(スポーツイラストレイテッド)などの取材撮影で年間契約するというもので、1年の3分の1程度の日数の仕事で、契約金は田沼の当時の年収と同じくらいだったという。田沼は二つ返事で引き受けた。タイム社の仕事以外の時間を、自分自身の作品のために費やすことができると考えたのだ。

1965(昭和40)年、米ニューヨークのタイム・ライフ本社で1週間の研修を受けた後、田沼はフランスのパリを訪れた。日曜日の朝、ブローニュの森を散策していると、ピクニックに来た子どもたちの一団に出会う。遊びに熱中する子どもたちの姿に無限の可能性や生命の輝きを感じた田沼は、夢中でカメラのシャッターを切った。そして、自らも出品し感銘を受けた写真展「人間家族」の子ども版を撮影できたらと考えるようになったという。

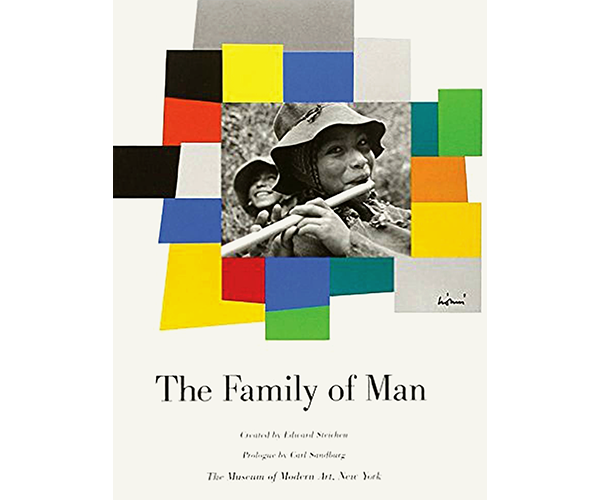

1956(昭和31)年、田沼は米ニューヨーク近代美術館(MoMA)が企画した写真展「人間家族」(The Family of Man)の日本巡回展に作品を出品している。この写真展は、ニューヨーク近代美術館の開館25周年を記念して、写真部門のディレクターであった写真家のエドワード・スタイケン(Edward Steichen, 1879-1973)*5が構成したもので、世界68カ国273人の写真家たちの503点の写真パネルによる人類の愛と絆をテーマにした壮大な写真展だった。1955年のニューヨーク近代美術館での開催を皮切りに、8年間をかけて世界38カ国を巡回し、約900万人という記録的な観客を動員した。日本では1956(昭和31)年に日本橋髙島屋から始まって国内を巡回し、100万人を動員した。

「人間家族」展では、人類を一つの家族と見立てて、結婚、誕生、家族、労働、遊び、飢餓、戦争、死など、人間が織りなすあらゆる営みを写し出していた。田沼はこの写真展に深い感銘を受け、開催中に何度も会場に足を運び、食い入るように作品を見て回ったという。その時の思いから田沼は、子どもという普遍的な被写体を通して、人間社会のあらゆるドラマを描くことはできないかと考えるようになった。

以降、田沼のライフワークとなった子どもたちの写真は、世界120カ国以上を訪問して撮影され、多くの写真集や写真展として発表された。田沼は「子どもは地球の鏡」と述べているが、貧困や飢餓、紛争など、困難で過酷な状況の中でも逞しく生きる子どもたちの姿を捉えた田沼の写真は、子どもたちの存在の素晴らしさや純粋さを伝えながら、地球上で起こる様々な問題を浮き彫りにしている。

1984(昭和59)年、旧知の黒柳徹子(くろやなぎてつこ、1933- )がユニセフ(UNICEF)の親善大使に任命されると、田沼は「世界の子どもが一人でも多く幸せになるように」という黒柳の思いに共感し、アフリカやアジアなどの途上国への訪問に自費で同行するようになる。以降この名コンビは37年間で約40カ国を訪れ、恵まれない子どもたちに世界の多くの目を向けさせ、支援へとつなげた。

写真家としての田沼は、世界中の子どもたちの写真や、多くの文化人たちのポートレート写真、自分の原風景でもある東京下町のスナップ写真、ヨーロッパや南米など世界各地の歴史とロマンを辿る紀行写真、そして下町育ちの田沼にとって心の中の「ふるさと」として、時間を見つけては撮影に出かけていた武蔵野など、生涯を通じて幅広いテーマに取り組み、その旺盛な好奇心と行動力は晩年まで全く衰えることを知らなかった。

写真文化の発展に多大な貢献

田沼武能は写真家としての活動のみならず、「日本写真家協会」や「日本写真著作権協会」、「全日本写真連盟」の会長など写真界の要職を歴任し、他の著作物より短かった写真の著作権の保護期間を、他の著作物と同様にする法改正を実現するための活動や、写真のネガフイルムなどの原板を文化財として後世に残すための保存活動など、写真文化の発展に多くの貢献をしてきた。

1950(昭和25)年5月、「写真家集団」「青年写真協会」「日本青年報道写真協会」という3つの団体が集まり、プロ写真家の地位と権利を守り、写真を社会に広めることを目的として「日本写真家協会」が設立される。初代会長には木村伊兵衛が選出された。生来、面倒なことが嫌いな木村は、助手であった田沼に協会の様々な実務を回したため、設立メンバーの中では最も若い世代であったが、田沼の存在は写真界で広く知られるようになっていった。

1957(昭和32)年には早くも同協会の理事になった田沼は、1995(平成7)年に5代目の会長*6となり、以来2015(平成27)年まで20年間という長きにわたって同協会を牽引する。

会長としての田沼は、熱心に写真の著作権保護活動に取り組んでいった。旧著作権法において写真の著作権の保護期間は「発行または製作後10年」だったのに対して、法改正運動を展開し、1997(平成9)年には「著作者の没後50年間保護」への法改正を実現した。(現在は没後70年間に延長されている)

社会に貢献し、より信頼される団体となるため、日本写真家協会は2001(平成13)年には社団法人として認定され、2011(平成23)年には公益社団法人へ移行するなど、田沼は会長として強い信念とリーダーシップを持って組織改革にも取り組んだ。

常々、時代を記録した写真原版の歴史的・文化的な重要性を説いていた田沼は、2007(平成19)年に文化庁の委託事業として活動を開始した写真原版の保存管理と活用を行う「日本写真保存センター」設立に尽力するなど、まさに写真界と文化全体を視野に入れて行動していた。

田沼の写真家としての評価の高さは、1975(昭和50)年の日本写真協会年度賞受賞に始まり、1979(昭和54)年のモービル児童文学賞、1985(昭和60)年の菊池寛賞、1990(平成2)年の紫綬褒章など、数多くの栄誉に輝いていることが証明している。

2003(平成15)年に文化功労者に選出され、2019(令和元)年には、写真家として初めて文化勲章を受章した。

文化勲章の受章後に田沼は次のように述べている「何よりも嬉しいのは写真に関係する皆さんが喜んでくれたことです。今回の受章は私一人のものではなく、写真に関わる全ての人を代表した受章だと思っています。今日まで私を導いてくださった多くの人々のおかげだと感謝しています。」これは田沼が常に写真界の発展を願って活動してきた気持ちの表れであり、田沼の受章は、写真に関わる多くの人々に祝福された。

フォトジャーナリズムで後進を指導

本学においては、1995(平成7)年に芸術学部写真学科の教授に着任し、フォトジャーナリズムの分野で後進の指導に当たった(2001年退任、2002年からは客員教授および名誉教授)。1998(平成10)年からは、渡辺義雄(わたなべよしお、1907-2000)の後を継いでフォックス・タルボット賞審査委員長(第10話参照)を務め、また2001(平成13)年から2021(令和3)年まで、20年にわたって本学の同窓会長を務めた。

教育者としての田沼は、師匠の木村伊兵衛にならい「必要なことは盗め。あとは自分で考えろ」といつも学生に言っていた。後のインタビューで田沼は「本当に大切なことは自分で考え、自分で吸収するものです。自分の人生は自分でつかみ取る。そんな生き方を身に着けてもらえるように指導していました」と語っている。学生とは常に本音で接して時に厳しい言葉を投げかけた田沼だったが、大きな愛情を持って接していたことは伝わっており、多くの学生たちが卒業後もずっと田沼を慕っていた。

逝去する前々日には写真の審査、当日の朝も依頼された原稿を校正し、編集者と電話で打ち合わせをしており、まさに写真家として「生涯現役」を全うした。

奇しくも命日である6月1日は「写真の日」である。毎年「写真の日」を迎えるたびに、写真界の人々は田沼を偲び、その功績にあらためて感謝することになるだろう。

(文中敬称略)

撮影:都築淳

<展覧会情報>

田沼武能 追悼写真展「日本の子ども 世界の子ども」 (https://t-kougei.ac.jp/activity/archives/2022/article_85297.html)

会期:2022年11月4日(金)〜 2022年12月10日(土) *日曜・祝日休館

開館時間:10:00〜19:00

会場:東京工芸大学 中野キャンパス6号館 ギャラリー 6B01 (入場料無料)

住所:〒164-0013 東京都中野区弥生町1-10 B1F

展示作品:モノクロ写真作品80点

主催:東京工芸大学

企画:写大ギャラリー運営委員会

協力:株式会社クレヴィス、東京工芸大学同窓会

註:

*1 グラフ雑誌『LIFE』(ライフ)

米国のニュース雑誌『TIME』(タイム)の発行者であるヘンリー・ルース(Henry Luce,1898-1967)が大衆雑誌『LIFE』のブランドを買収し、1936年11月23日号より写真記事を主体とした週刊グラフ雑誌『LIFE』として創刊した。写真によって視覚的に内容を伝えるフォトジャーナリズムのスタイルを完成させ、最盛期には1号で1350万部以上売れていたが、1972年12月29日号をもって休刊。1978年には月刊誌として復刊したが2000年に再び休刊した。2004年には新聞の付録として復刊したが2007年に廃刊となった。創刊号から1972年までの週刊誌時代のバックナンバーがGoogleブックスで無料公開されている。

*2 三堀家義

1921(大正10)年、中国大連生まれ。1939(昭和14)年、東京写真専門学校(現在の東京工芸大学)に入学。在学中に土門拳(どもんけん、1909-1990)の助手になり、「文楽」などの撮影に携わる。戦時下の修業年数短縮措置により1941(昭和16)年12月に卒業し、陸軍航空隊に入隊。終戦後にソ連抑留。1949(昭和25)年にサン・ニュース・フォトスに入社。1954(昭和29)年よりフリー。1958(昭和33)年に日本教育テレビ(現在のテレビ朝日)入社。編成局撮影部長兼技術局技術開発部長を務め、1976(昭和51)年退社。その後は日本映画テレビ技術協会理事長、ニッコールクラブ常任幹事、土門拳記念館理事などを歴任。著書に「シンクロ写真術」(玄光社、1952年)、「フォトライブラリー4 増感現像」(慶友社、1955年)などがある。2002(平成14)年、長年の写真文化への功績により日本写真協会賞功労賞を受賞。

*3 名取洋之助

1910(明治43)年、東京市高輪に生まれる。慶応義塾普通部を卒業後18才で渡独し、ミュンヘンで商業美術を学ぶ。1931(昭和6)年、ドイツの週刊グラフ雑誌『Berliner Illustrirte Zeitung』(ベルリーナ・イルストリールテ・ツァイツング)の契約写真家となる。1933(昭和8)年に日本に帰国し、木村伊兵衛らと写真エージェンシー「日本工房」を結成。1934(昭和9)年、対外宣伝グラフ誌『NIPPON』(ニッポン)を刊行。土門拳、藤本四八などの写真家や、山名文夫(やまなあやお、1897-1980)、河野鷹思(こうのたかし、1906-1999)、亀倉雄策(かめくらゆうさく、1915-1997)などのグラフィックデザイナーを起用した。1937(昭和12)年より国際文化振興会の運営に携わり、1938(昭和13)年より陸軍の対外宣伝写真撮影と配信を担当。戦後はグラフ誌『週刊サンニュース』や、写真叢書『岩波写真文庫』の編集に携わった。

*4 木村伊兵衛

1901(明治34)年、東京市下谷(現在の東京都台東区)に生まれる。子どもの頃からおもちゃのカメラを手にするなど写真に興味を持っていた。1920(大正9)年、台湾台南市の砂糖問屋に勤務する傍ら、近くにあった遠藤写真館で写真技術の基礎を学び、アマチュア写真クラブで頭角を現す。1924(大正13)年、日暮里で写真館を開業。1930(昭和5)年、花王石鹸の販売元であった長瀬商会広告部の嘱託写真家となり、広告写真を撮るようになる。1933(昭和8)年、名取洋之助が結成した写真エージェンシー「日本工房」に参加するが、すぐに分裂し、翌1934(昭和9)年に「中央工房」を設立。下町のスナップを撮影する一方で、対外宣伝のための写真などを撮影した。1941(昭和16)年、陸軍参謀本部の意向で設立された「東方社」の写真部責任者に就任し、1942(昭和17)年 に発刊された対外宣伝グラフ誌『FRONT』(フロント)の制作に携わった。1947(昭和22)年、サン・ニュース・フォトスに入社。1950(昭和25)年に設立された日本写真家協会では初代会長に就任した。1974(昭和49)年に死去。その功績を讃え、1975(昭和50)年、朝日新聞社が新人写真賞の「木村伊兵衛写真賞」を創設した。

*5 エドワード・スタイケン (Edward Steichen)

1879年ルクセンブルグ大公国(Groussherzogtum Lëtzebuerg)生まれ。1881年に米国へ移民。1920年代より『VOGUE』(ヴォーグ)誌や『VANITY FAIR』(ヴァニティー・フェア)誌などでファッション写真家として活躍。第2次世界大戦では海軍大佐として航空写真の指導にあたる。1947年に米ニューヨーク近代美術館の写真部門ディレクターに就任し、20世紀最大の写真展である「人間家族」を企画した。「人間家族」日本巡回展の会場構成は、丹下健三(たんげけんぞう、1913-2005)、石元泰博(いしもとやすひろ、1921-2012)、金丸重嶺(かなまるしげね、1900-1977)、木村伊兵衛、渡辺義雄らが担当した。本展の世界巡回は、東西冷戦下において米国が民主主義を啓蒙する文化戦略であったという指摘もある。世界巡回後はスタイケンの母国であるルクセンブルク大公国へ寄贈され、ユネスコの「世界記録遺産」として永久展示されている。

*6 日本写真家協会(略称JPS)の歴代会長と在任期間は以下のとおりである。

・木村伊兵衛 1950年〜1957年

・渡辺義雄 1957年〜1980年

・三木淳 1980年〜1988年

・藤本四八 1988年〜1995年

・田沼武能 1995年〜2015年

・熊切圭介(くまきりけいすけ、1934-2020)2015年〜2019年

・野町和嘉(のまちかずよし、1946 - )2019年〜(2022年9月現在)

田沼の20年間の会長としての在任期間は、渡辺義雄の22年間に次いで長期である。

参考文献:

・田沼武能『すばらしい子供たち』1975年

・田沼武能『文士の肖像』新潮社、1979年

・田沼武能『下町、ひと昔』朝日ソノラマ、1980年

・田沼武能『東京の中の江戸』小学館、1983年

・田沼武能『東京の戦後』筑摩書房、1993年

・田沼武能『戦後の子どもたち』新潮社、1995年

・田沼武能『トットちゃんが出会った子供たち』岩崎書店、1996年

・『日本の写真家29 田沼武能』岩波書店、1998年

・田沼武能『人間万歳』クレオ、2000年

・田沼武能『輝く瞳 世界の子ども』岩波書店、2002年

・『60億の肖像 田沼武能』東京都写真美術館、2003年

・田沼武能『武蔵野讃歌』株式会社ネット武蔵野、2006年

・『東京工芸大学同窓会80周年沿革史』東京工芸大学同窓会、2007年

・田沼武能、木村伊兵衛、他『昭和の記録 写真家が捉えた東京』クレヴィス、2012年

・田沼武能『時代を刻んだ貌』クレヴィス、2014年

・田沼武能『東京わが残像 1948-1964』クレヴィス、2017年

・田沼武能『未来へ架ける 世界の子供』クレヴィス、2019年

・東京工芸大学広報誌『えんのき』106号、2020年

・『木村伊兵衛 写真に生きる』田沼武能監修、クレヴィス、2021年

・日本写真家協会会報No.178「追悼特集 田沼武能を偲ぶ」2022年

・ 東京工芸大学ホームページ「田沼武能先生が文化勲章を受章」2020年

協力:田沼武能写真事務所